|

|

內文試閱

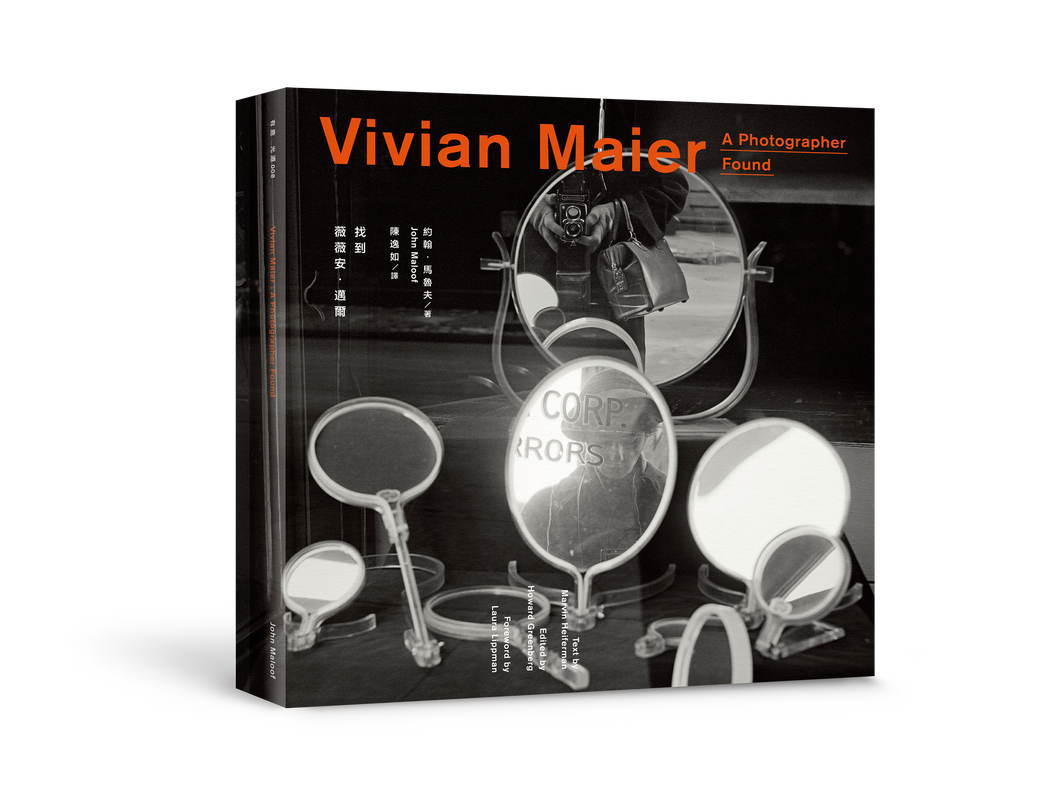

影像的意義追尋與輪迴 薇薇安‧邁爾的作品到底是什麼?既然邁爾從未從自己的攝影裡挑出代表作,她的作品就是所有的攝影庫存,而這些庫存又分別由少數幾個人持有。馬魯夫後來從其他幾名購買者手上買下更多的邁爾作品,現在應該擁有邁爾絕大部分的攝影庫存。目前我們所看到的影像,都是她過世後為了各種原因、因應觀眾需求整理出來的。我們自以為認識的薇薇安‧邁爾,其實某種程度上只是一種想像,這在攝影史上也有很多先例可循──一九二○年代末,貝倫尼斯‧阿博特(Berenice Abbott)買下了尤金‧阿傑特(Eugène Atget)的玻璃底片,致力於保存此人的傳奇,包括編輯一本名為《阿傑特:巴黎的攝影師》(Photographe de Paris)的書。十九世紀攝影師E. J.貝洛克(E.J. Bellocq)讓人難忘的史多維爾(Storyville)紅燈區妓女人像攝影之所以為人所知,是因為他那些易碎的玻璃底片於一九六七年被李・弗里德蘭(Lee Friendlander)搶救下來,在美術館、藝廊展出,並於一九七○出版了《史多維爾人像》(Storyville Portraits)攝影集。 因為攝影易於取得的本質,相較於其他媒介,被遺忘的影像更容易重見天日、重新賦予意義,此外攝影進入歷史的時間不長,所以仍不斷被重新思索、定義。以邁爾的例子而言,她的攝影成就有目共睹,許多作品可以輕易歸類成二十世紀中期的美國街頭攝影。唯一讓人有些微疑慮的是,我們從相片、網路和當代印刷品上看到的邁爾作品,全是原汁原味沒有整理過的負片輸出,這些畫面和邁爾觀景窗看到的景象一模一樣,但假使她願意發表,這也許並非她會選擇的表現方式。她的作品之所以迷人,很大一部分原因,正是因為這些攝影讓觀賞者可以透過她的眼睛看見世界,而她無庸置疑是藝術家,只不過因為某些我們不清楚的原因,無法或不願意以藝術家的身分面世。 這也解釋了為什麼藝廊販賣的邁爾限量沖印攝影作品始終買氣活絡,但是美術館的攝影策展人只要提到蒐藏她的作品,往往裹足不前,因為她從來沒有整理過自己的作品,也沒有留下一套完整而有代表性的舊照,是棘手的特例。假如攝影史就和美術館一樣,意在表達影像創作者的攝影熱情,而攝影者同樣願意將自己和作品納入攝影史受人檢視,邁爾顯然格格不入。除此之外,美術館的攝影收藏已經蒐購過海倫‧萊維特(Helen Levitt)和利塞特‧墨德爾等受到認可的攝影師作品,邁爾的作品,如同攝影史學家傑佛瑞‧貝忱(Geoffrey Batchen)所言,可能會「打亂以往所熟悉的、以攝影大師、偉大美學成就為主軸的慣例。」 邁爾知道藝術界的存在,但是從來沒有試圖加入,讓自己可能得以「獲得物質收入及他人的敬重」,也沒有像社會學家霍爾‧S‧貝克(Howard S. Becker)於一九八二年的《藝術界》(Art Worlds)書中說的那樣,試圖讓自己的作品「納入傳統取得定位」。基本上,她獨來獨往。也許把邁爾視為邊緣藝術家,將她和另一位同樣喜歡囤積報紙和剪報的芝加哥居民亨利‧達戈(Henry Darger)相提並論不太適切,但是邁爾的孤絕和怪癖無疑更激起了民眾對她作品的興趣和熱忱。 藝術家的生平故事和特異獨行的行為可以提高此人的真實感,讓大眾更加理解、欣賞其作品。邁爾不斷被描繪為「保母攝影師」、「攜帶相機的瑪麗‧包萍(Mary Poppins)」,有點怪的形象或許可以解釋為什麼人們對這位藝術家浮想連篇、她被發掘的故事如何讓媒體為之瘋狂,以及為什麼依據她模糊不清的身世去整理她的作品是如此困難。我們都喜歡傳奇,尤其那些克服萬難的藝術家傳奇。由於創造力是如此難解的謎團,以至於人們不會放過任何可能可以解釋創造力來源的線索,希望藉此獲得啟發。邁爾的故事和千辛萬苦才重見天日的作品之所以意義非凡,因為這一切證明了重生的可能。「就像電影看到的一樣,」邁爾在高地公園時期的朋友卡洛‧波恩說:「好像別人寫的劇本,不像真實生活會發生的事。」 生前拒絕透過攝影吸引注意的邁爾,死後變成鼓舞人心的人物、攝影界的民間英雄。在藝術攝影售出百萬天價,研究所培養出大量攝影研究畢業生的此時,她之所以引起大家關注,是因為她顯得如此真實。眾人為邁爾感到惋惜,迷戀她、崇拜她,在為名人狂熱的時代,大家瘋迷於她那無心插柳、來得太遲的名氣,揣測她是否也曾想望過這樣的名望,又是否能對這樣的名望處之泰然。在現在的時空環境下,人們之所以受到她作品和背後的故事吸引,可能還有更強大的私人或文化理由:在邁爾與攝影的密切關係和生活型態中,現代人同樣看到了自己對攝影的迷戀和依賴。 邁爾非常積極頻繁地拍照。對她而言,攝影是探索世界的過程、引導方向的工具,也是記錄生活的媒介。現今,攝影史進入了一個瞬息萬變的時代,隨著數位技術的進步,攝影被重新定義,我們運用攝影的方式其實和她很像。邁爾脖子上總是掛著一部或多部相機,我們的背包或口袋也總是裝著照相手機。當我們望著明亮的數位小螢幕時,雖然並不像邁爾那樣需要低頭望著祿萊相機觀景窗,卻和她一樣,拍照時就能看見攝影畫面,而且拍完就繼續做別的事。以邁爾拍過的影像數量來看,她沖印出來的相片比例非常少,而今,因為可以輕鬆分享數位影像,大家幾乎都不沖洗照片了。邁爾特別喜歡用方型底片攝影,我們也是──每天有四千五百萬同樣的方型影像被上傳到照片分享網站Instagram。邁爾把沒有編輯過的照片放進封套和信封裡,收入紙箱和行李箱,最後收入寄物倉庫;我們則把照片存進記憶卡、存入硬碟,再上傳雲端。此外,除非我們有系統地整理照片,數位照片最後也可能多到一發不可收拾。邁爾囤積照片,我們也是。為何不呢?就和邁爾一樣,我們在世能四處遊蕩、感嘆並記錄生活體驗的時間並不多。 當然,邁爾和其他人在攝影上最顯著的差異是,攝影對她而言是私人興趣,但對我們來說則具備社交功能。我們知道照片可以輕易傳播、觸及更多觀眾,也會利用這個優勢。邁爾認為自己能決定誰能看見她的照片,也能掌握照片的最終歸宿,但終究她什麼也控制不了。馬魯夫的紀錄片《尋秘街拍客》(Finding Vivian Maier)預告放上YouTube之後,數天之內已有超過五十萬的點閱率,證實了她的作品吸引了大量觀眾,已經造成文化現象,這些都是邁爾無法想像或預知的。在臉書上,這部預告片底下曾出現一則留言:「『她的私密嗜好』現在被大家看光了,好悲哀啊。」這話也指出了一個長期無可避免的問題:薇薇安‧邁爾和她的作品是不是被塑造成了攝影者本人不樂意看到的模樣? 邁爾過世時沒有留下遺囑或繼承人。後來擁有、處置邁爾的負片和相片,藉此策展或獲利的人發現,人們不只關注邁爾的作品,也開始關注擁有者和這些作品的關係,他們的生活開始產生轉變,順勢變成這些作品的研究者、發言人和獲益人。吉姆‧丹普席很清楚這樣的狀況,一九八○年代當他負責經營藝術電影院的時候,雖然每個禮拜都與邁爾交談,卻從來不知道她的名字,最後卻在二○一二年於自己開設的藝廊中展出邁爾的舊相片。他一方面表示:「我想,花了這麼多心血,投注這麼多熱忱,千辛萬苦拍出這些照片……應該沒有人會想讓照片不見天日。」另一方面,他卻又承認:「面對這樣的狀況是無解的……我們只能依據現有條件應變,有時候,我們非得替一些無法自己下決定的人來下決定,你只能希望……這些決定會讓他們高興,但事實上你永遠不會知道他們的反應。」 面對這個讓人左右難為的狀況,視覺人類學家倒是提供了一個不同的觀點。伊莉莎白‧ 愛德華茲(Elizabeth Edwards)和珍妮絲‧哈特(Janice Hart)出版過攝影社會傳記(social biography of photographs),她們指出,邁爾的影像可以不斷延續生命,影響不同的觀眾,也可以用不同方式解讀。邁爾雖然生前執意只讓某些人看到她的作品,但是她的某卷錄音帶內容卻顯示,她對自己死後作品的命運倒是看得很開:「嗯,我想沒有什麼是永恆的,」我們可以聽到她以獨特的嗓音和腔調說道:「我們必須讓位給別人,人生就像摩天輪,坐上去後總會抵達終點,其他人也有同樣的機會體驗一輪,繼續下去。」 過去,邁爾為了在這人生的摩天輪上尋找意義,藉由攝影捕捉、欣賞途中的景致。如今,在她缺席的狀態下,她所曾傾力拍攝的十幾萬張影像展開了新的生命輪迴。就像邁爾撫育但終究會離開她獨自面對世界的孩子們,她的照片,以及這些照片的種種際遇讓我們想起所有難以預測、掌控的一切。這些照片證明了,攝影以不同形式為她(也為所有人)帶來自我肯定、獨立自主之感,也帶來了可以傳承的遺產。薇薇安‧邁爾的照片之所以迷人,不僅因為我們可以透過她的雙眼看世界,也因為這些照片讓我們深切地理解到藝術家與眾人的需求是什麼、看見了什麼,還有活著的意義又是什麼。 |